Edo Walk |

||

| Welcome | 江戸城内郭 | 江戸城内堀 | 江戸城外堀 | 大名屋敷・大名庭園 | 大名屋敷・大名庭園2| 大名屋敷・大名庭園3| 江戸町奉行所 | 増上寺と寛永寺 | 時の鐘 | 江戸四宿 | 一里塚 | 江戸の寺社 | |

||

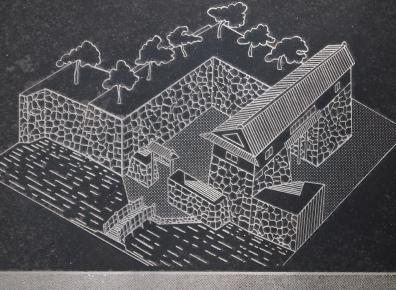

江戸城外堀 江戸城は内堀、外堀に囲まれ、外堀には外郭門が作られ、ここを通らなければ江戸に入ることはできませんでした。敵の侵入を受けたときに最初の防衛線となる重要な部分と位置づけられ、門は枡形門と呼ばれる形をしていました。この外堀の大きさを見ると、江戸城は巨大で、創建当時世界で一番大きな城郭だったと言われていることが納得できます。 外堀の門のような見張りのある番所のことを見附と呼びました。赤坂見附、牛込見附などです。江戸には三十六見附があったといわれています。見附の門は午後6時に閉められ、夜間は通行できませんでした。 |

||

|

||

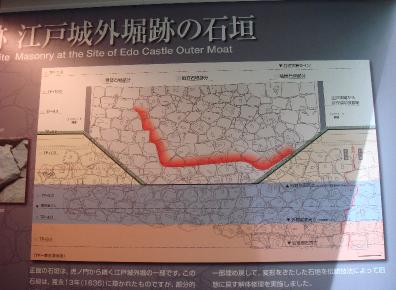

虎ノ門見附周辺の外堀石垣 |

||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

虎ノ門の見附の枡形門は石垣も含め残っていません。虎ノ門は旧東海道から江戸へ入る見附としてとても重要な場所だったそうです。 虎ノ門周辺にはビルの間に外堀の石垣が保存されているところがあります。虎ノ門駅11番出口にある外堀石垣保存施設。文部省の発掘の際に保存・整備されました。江戸時代にはこの石垣の手前に水があったとのことです。石垣は各大名に一部分づつ割り振られて工事されました。石垣に矢羽根の刻印があるのは佐伯藩毛利家の家紋だそうです。この部分は毛利家と庭瀬藩戸川家の部分の境界だそうです。 |

||

|

||||

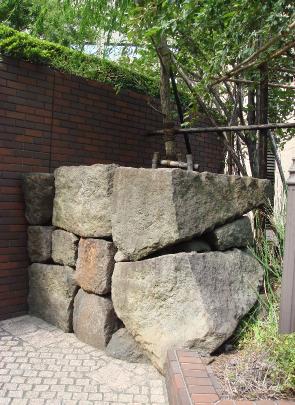

商船三井ビルの脇に残る櫓台。虎ノ門見附へ侵入する敵を迎え撃つ櫓の台で江戸時代は虎ノ門見附の枡形門と石垣でつながっていたようです。 |

||||

|

||||

日比谷セントラルビル南側にもこの付近の工事で発掘された石垣が再現されています。 |

||||

溜池 外堀通り、赤坂見附から溜池交差点の間。この辺りは広い溜池となり、外堀の一部として機能し、また、初期の江戸市民の水瓶となりました。もともと水の湧く沼沢地であったところに、現在の特許庁前に堰を造ってせき止めたのが始まりでした。江戸後期から徐々に埋め立てられ、現在は完全に埋め立てられています。 |

||

|

||||

|

||||

赤坂見附 赤坂見附の枡形門の石垣。一部しか残ってません。赤坂見附から四谷方面が弁慶濠、虎ノ門方面が溜池でしたが、溜池は埋め立てられてしまっています。大山道から江戸への入り口として重要な見附だったということです。弁慶橋は江戸時代にはなかったそうです。 赤坂見附の枡形石垣は筑前福岡藩黒田忠之が、門は加藤正直、小川安則により造られたそうです。 |

||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

↑この弁慶堀の一番奥が赤坂見附 |

||||

喰違見附 ホテルニューオーニに入るところが喰違見附です。ここには枡形門が無く、道が喰い違いになり行く手を阻む構造だそうです。徳川家康が江戸に入った頃に甲州から江戸に通じる峠に作られた番所が食違見附の起源ですが、その後、四谷見附が整備されてからは甲州街道から江戸への見附の機能は四谷見附が担うこととなり、食違見附は整備されなかったようです。 |

||

|

|

|||

片側は弁慶濠、片側は真田濠です。真田濠は上智大学のグラウンドとなっていますが、両側の土手はとても高くスケールの大きな濠とわかります。 |

||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

四谷見附 四谷見附の枡形門は石垣が一部残っているだけです。このあたりの濠は埋め立てられ、JRの線路、運動場などに利用されています。四谷見附は甲州街道から江戸への入り口の見附として重要な位置にありました。 |

||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

市ヶ谷見附 市ヶ谷見附の枡形門も石垣が一部残っているだけです。東京メトロ市ヶ谷駅構内に発掘された外堀石垣が復元展示されています。石垣を止めた矢穴が見えるように復元されています。 |

||

|

||||

|

||||

|

|

|||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

|

|||

牛込見附 飯田橋駅周辺の外堀にかかる牛込橋に牛込見附の枡形門の一部の石垣が残っています。 このあたりの外堀は濠の幅が広くて雄大です。 |

||

|

||||

|

||||

|

|

|||

|

||

小石川見附 後楽橋から小石川橋方面。現在、小石川橋は掛け替え工事中です。小石川橋のところが小石川門だったようですが、現在は何も残っていません。 |

||

|

||

後楽橋から水道橋方面。水道橋には神田上水のかけひ(水道の通る橋)があったそうです。それが水道橋の名前の由来だそうです |

||

|

||

水道橋とお茶の水の間のお堀。電車の線路と濠が平行しています。 |

||

|

||||

|

||||

常盤橋見附 三越前の駅を出てすぐにある外堀(日本橋川)の門です。奥州街道から江戸城への正面の入り口の門だったそうです。外から見ると橋を渡った両側に枡形門の石垣がそびえて威厳があります。枡形の石垣すべては残っていません。現在は雑草が生え、工事中であれた感じですが、修復中のようでした。 |

||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||

一ツ橋見附 このあたりは外堀は首都高の下です.現在の一ツ橋のすぐ近くに御三家の一橋家の屋敷があり、その場所に碑が立っています。 |

||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||

雉子橋見附 雉子橋の近くのNTTのビルの敷地のはずれに石垣が少し残っています。雉子橋門の枡形の一部でしょうか? |

||

|

|

|||

|

||

. |

||