Edo Walk |

||

| Welcome | 江戸城内郭 | 江戸城内堀 | 江戸城外堀 | 大名屋敷・大名庭園 | 大名屋敷・大名庭園2| 大名屋敷・大名庭園3| 江戸町奉行所 | 増上寺と寛永寺 | 時の鐘 | 江戸四宿 | 一里塚 | 江戸の寺社 | |

||

古墳(東京にある古墳) 荏原台古墳群 古墳群は多摩川下流沿岸、大田区田園調布、世田谷区尾山台、等々力、野毛にわたっています。 東急東横線多摩川駅付近の多摩川北東岸の段丘上に古墳が並んでいます。これらは多摩川台古墳群と呼ばれ、荏原台古墳群の一部をなしています。浅間山古墳と亀甲山古墳の間を切り通して東急東横線が走っています。東横線から北が多摩川台公園となっていて、その中に多摩川台公園古墳展示室があり、実物大で古墳の石室が再現してあります。多摩川台古墳群、野毛古墳群を含む荏原台古墳群には、世田谷区、大田区にわたり4世紀から7世紀にかけて作られた古墳が約50基多摩川沿いに点在しています。武蔵国造の乱の主役の一人「小杵(おき)」の本拠地がこと地域だったと考えられています。 多摩川台公園は玉川沿いの高台の公園で玉川の見晴らしが良く、桜の名所としても知られています。その公園の中に何基もの古墳が点在するのを見ることができ、東京で非常に珍しい場所といえます。公園のまわりは都内でも有数の高級住宅地なので静かで、こちらも散歩していて気持ちがいいです。多摩川駅の方に向かうとしゃれたレストランなどもあり、ランチやお茶が楽しめます。休日の散歩にはうってつけの場所。野毛大塚古墳はすぐ脇に等々力渓谷が流れ、こちらも散歩には非常に気持ちがいいところです。

武蔵国造の乱:埼玉古墳群周辺の王で武蔵国造であった笠原直使主(かさはらのあたいおみ)と荏原台古墳群周辺の王であった 小杵が国造の座を争いました。 小杵には関東に大きな力を持っていた上毛野国が、使主には大和朝廷が味方し、使主が勝利しました。 |

||

亀甲山古墳 東横線の北側の多摩川台公園に入り初めに現れる古墳。亀甲山古墳は多摩川流域最大の前方後円墳で全長は107.25m。4世紀後半に造られました。古墳はフェンスに囲まれていて中に入ることはできません。木が茂っていて墳丘の形もはっきりわかりません。 |

||

|

||||

|

||||

亀甲山古墳と蓬莱山古墳の間には7基の円墳と1基の前方後円墳が連なり、多摩川台公園となっています。6世紀唐7世紀にかけての古墳群。小さな古墳が多いのですが、すぐ脇から見ることができるので墳丘の形がよくわかります。 |

||

|

|

|||

蓬莱山古墳 この地域で最も古い前方後円墳。4世紀前半に造られ、全長は97.5m。四獣鏡などの鏡、刀、玉などが出土しています。古墳を横断する道がついていて、古墳の上を通れるようになていますが、木が茂っているのでので全体の形は良わからない、後円部は半分以上削られていて、無くなっています。 摩川台古墳群は多摩川の河岸の台地の端に川に沿うように1列に並んでいます。河川交通が主流であった当時の人々が、到着して川から見上げた時に、王の権力を印象づけられるように配置されています。 |

||

|

|

|||

浅間神社古墳 東横線の南側に浅間神社がありますが、この神社が古墳の上に建てられています。浅間神社古墳は全長60メートルの前方後円墳。5世紀末から6世紀始めに造られました。人、鹿、馬などいろいろな形の埴輪が出土しています。現在は後円部が残り、その上に社が建っています。荏原台古墳群の中で、この地域の王の墓としてふさわしい大きさの古墳のうち、小杵の墓として時代が近い古墳であると思われます。 |

||

|

||

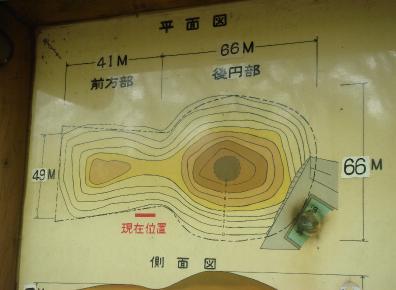

野毛大塚古墳 多摩川台古墳群から離れ、環八沿い等々力渓谷の近くに玉川野毛町公園内に野毛大塚古墳があります。野毛古墳群に属する全長82mのホタテ貝式前方後円墳。平成元年から学術調査が行われ、その後復元して公開されています。古墳は全体が葺石で覆われ、3段に造られた1段目に円筒埴輪、朝顔形埴輪が巡らされています。造り出しには家形埴輪、鳥形埴輪が置かれていました。 後円部の頂上には4つの埋葬施設があり、そこからは、鎧、兜、刀、玉など多くのものが出土しています。この古墳が造られてた5世紀後半で、このころの鎧、兜は大変めぅらしく、大和朝廷と深い関係があっため、持っていたと考えられます。古墳の上にも自由にあがることができます。 築造当時の姿を復元してあり、墳丘に登ることもでき、古墳理解するにはうってつけの場所といえます。 |

||

|

||||||||

|

||||||||

|

||||||||

|

||||||||

|

||

摺鉢山古墳 上野の山のあたりには古墳が散在していたといわれているそうです。東京文化会館の下や、国立博物館前の大噴水の下などにあったものが失われているようです。その中で、摺鉢山古墳は墳丘の上に神社が造られたり、破壊されつつ現在まで墳丘を残しているものです。前方後円墳であることは、墳丘の上から眺めるとはっきりとわかります。芝の古墳とあまり変わらない時期のものといわれているようです。 |

||

|

||||

|

||||

|

||

. |

||