Edo Walk |

||

| Welcome | 江戸城内郭 | 江戸城内堀 | 江戸城外堀 | 大名屋敷・大名庭園 | 大名屋敷・大名庭園2| 大名屋敷・大名庭園3| 江戸町奉行所 | 増上寺と寛永寺 | 時の鐘 | 江戸四宿 | 一里塚 | 江戸の寺社 | |

||

江戸城本丸、二ノ丸、三ノ丸、北ノ丸、西ノ丸跡 江戸城はあまりにも大きすぎて、その実際の大きさを実感できる場所はないと思います。地図の上で思いを巡らせるとその巨大さがわかるのですが。 江戸城の主郭は、天守、本丸、二ノ丸、三ノ丸が皇居東御苑として公開されています。北の丸は北ノ丸公園となっていて、自由に入ることができます。西ノ丸、吹上御殿は現在皇居となっていて、入れません。これらの周りを回る1周5kmのランニングコースは皇居ランとして人気があります。しかし、これは巨大な江戸城の中心部分の周りを回っているにすぎません。 |

||

|

||

天守台 江戸城の天守は慶長、元和、寛永と3度にわたり建設されていますが、寛永天守が明暦の大火で焼失した後に築かれた天守台が残っています。天守台は石垣が大きくて非常にきれいに積んであります。天守台を作ったところで再建は中止となり以後天守閣は作られませんでした。これは、当時の将軍家綱の補佐役で、名君の誉れ高い保科正之が「天守は戦いで役に立った試しはなく、ただ遠くをながめるだけのものであり、大火で困窮している庶民にその資金を使うべきだ」と進言し、作られないことになり、以後幕末まで作られることはなかったそうです。 |

||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

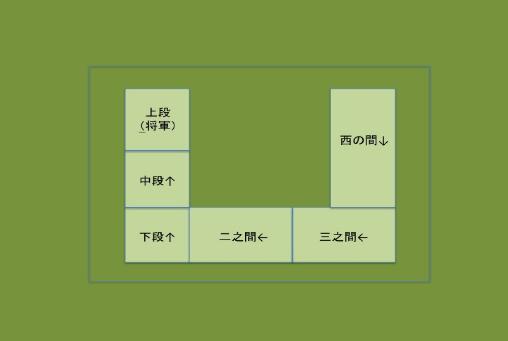

本丸御殿跡 本丸御殿は南から表、中奥、大奥とに分かれていたそうです。表は政務の場所で大広間、白書院、黒書院などがありました。中奥は将軍の居住空間、大奥は将軍の夫人や女中が住む場所だったそうです。本丸御殿跡は広い芝生になっています。とても気持ちのいい場所です。その広さに本丸御殿の巨大さがわかります。大広間だけでも500畳近かったと。本丸御殿も焼失と再建を繰り返し、文久3年(1863年)の焼失後は再建されず、西ノ丸にその機能を移していたようです。 |

||

|

||||

|

||||

|

||

櫓 櫓も焼失と再建を切り返していますが、幕末まで残っていた櫓は三重櫓6棟、二重櫓10棟、平櫓4棟、多聞櫓26棟があったとされますが、現在残っている櫓は巽櫓、富士見櫓、伏見櫓の三つの隅櫓と多聞櫓だけです。 |

||

|

|

|||

↑ 伏見櫓 |

↑ 巽櫓 |

|||||||

|

||||||||

←富士見櫓 富士見櫓は天守が再建されなかったので、その後天守の役割を担ったといいますが、もともと天守は遠くをながめるくらいのことにしか役立たないから再建しなかったのではなかったでしょうか。 |

||||||||

富士見多聞 多聞櫓は長屋形式の櫓で、石垣の上に作られ、城郭の主要な建物を守るためにつくられていたようです。書庫などに利用されていたものもあるようです。 |

||

|

||||

|

||||

大手門から本丸へ 大名,役人が登城する際には一般的には大手門から入城しました。大手門の手前には”下馬札”が掲げられており、大名、石高500石以上、高家、50歳以上のもの以外はここで駕籠や馬を降りて供を減らさなければなりませんでした。そのため、登城の間は大手門前が諸大名の供や見物人でごったがえしていたそうです。集まっている人目当ての物売りなども集まり、それは賑やかだったようです。その時間をつぶしている人々の間での噂話などから”下馬評”という言葉が生まれたそうです。 |

||

大手門 |

||

|

|

|||

大手門を入ると三ノ丸です |

||

|

||||

|

||||

三之門の手前には”下乗”という札が立っていたそうです。一般大名はここで乗り物を降りたそうです。 三之門の枡形内側に同心番所があります。 |

||

|

||||

|

||||

三之門を入り中の門の前に百人番所があります |

||

|

||||

|

||||

御三家、日光門主は中之門の前で乗り物を降り徒歩となりました。 中之門の枡形内に大番所があります |

||

|

||||

|

||||

中雀門を抜けると二ノ丸で、そのまま本丸へ。 |

||

|

||||

|

||||

本丸への入り口。両側に櫓があったそうです。 |

||

|

||

二ノ丸 二ノ丸は本丸の焼失に備え、本丸と同様に表、中、奥の構造を持つ御殿が建てられていました。将軍の隠居場所、将軍生母の居所などに使われた御殿が作られていたようです。 二ノ丸と本丸の間の白鳥濠 |

||

|

||||

|

||||

|

||

二ノ丸から本丸へ上がる汐見坂。昔はここから海がみえたそうです。 |

||

|

||

二ノ丸から本丸へ上がるもう一つの梅林坂。太田道灌が初期江戸城を築いた時にこの坂の上に平河天神を勧請し、天神にちなんで梅の木を植えたといわれています。 |

||

|

||

天神濠 |

||

|

|

|||

二ノ丸庭園 |

||

|

|

|||

|

||||

|

||||

西ノ丸 西ノ丸にも本丸焼失に備え、表、中、奥の構造を持つ御殿が建てられていました。文久3年(1863年)の火事で本丸御殿が焼失した後は本丸は再建されず、西ノ丸に機能を移していました。 西ノ丸は現在皇居となっていて入れません。 |

||

|

||||

|

||||

外から覗く吹上御殿 |

||||||

|

||||||

乾門 |

||||||

北ノ丸 北ノ丸は太田道灌の時代には筑土神社があったところでしたが、その後は徳川の近親者の屋敷が建てられ、吉宗以降は御三郷の清水家、田安家の屋敷が建てられました。 現在は北ノ丸公園として解放されています。千鳥ヶ淵が見渡せる場所もあり、旧近衛師団司令部の建物も残っています。 |

||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

. |

||