勝連城

座喜味城

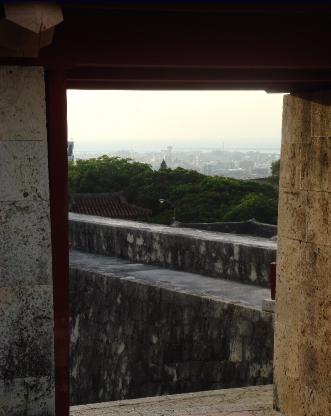

首里城

今帰仁城

琉球の城

Shiro Walk

12世紀の沖縄は各地に按司(主:アジ)と呼ばれる酋長が御宿(城:グスク)と呼ばれる砦を築いて対立していました。

その後、沖縄は南山城を中心とする南山、首里城を中心とする中山、今帰仁城を中心とする北山に分かれ、三山分立の時代となります。1406年、漁夫から按司となった思紹の子巴志は中山王となり、さらに今帰城を攻めて北山王を滅ぼし、微力だった南山を含めて三山の覇者となりました。これを明朝に報告し、明朝から”尚”の姓をもらい尚巴志と名乗りました。

尚巴志の時代、2人の英雄がいました。勝連城の阿摩和利と座喜味城から中城城に移った護佐丸でした。尚泰久は護佐丸に謀反の罪を着せて阿摩和利に夜襲で撃たせ、次いで阿摩和利の勝連城を急襲して滅ぼしました。しかし、結局尚氏の王統は7代64年で革命が起こって滅び、その後は按司会議で王を選び、この王統が廃藩置県まで続きました。

琉球の城の石垣は本土の城の石垣の積みかたとは大きく異なります。本土の城の石垣は直線的で迫力があるものですが、琉球の城の石垣は美しい曲線で構成され、異なる美しさを見せています。この石垣と草、木々、そして青い空、遠くに見える青い海の組み合わせがとても美しい眺めとなります。

ほとんどの琉球の城は城跡の石垣が残るのみですが、首里城は正殿や門が復元されています。これを見ると、琉球の城が中国式の城であったことがわかります。

中城