|

|

|

小田原城

小田原城は大森氏の居城でしたが、備中の名門伊勢氏出身の伊勢新九郎盛時(後の早雲)が今川氏を継いだ氏親と組んで駿河を中心として領国を拡大してゆき、伊豆を平定。その勢いで小田原に侵入し、大森氏をだまし討ちで追い出して小田原城を奪ったといわれています。早雲の子の氏綱からは北条と名乗り、以後北条氏の居城となりました。氏綱、氏康、氏政、氏直と五代続きました。北条氏は小田原を拠点に関東へ進出して戦いを続け、ついには伊豆、相模、下総、上総北半、上野、さらに下野、駿河、甲斐、常陸の一部までを支配するに至りました。

この北条氏の本城の小田原城は、現在の小田原城から東海道線の線路を隔てた八幡山を中心とした地域にあったと考えられ、徐々に遺構が発見され、整備されています。この北条氏の小田原城の最大の特徴は小田原の街全体を総延長9kmにわたる土塁と空堀で囲んだ総構えと呼ばれる構造で、豊臣大阪城の総構えをしのぐ巨大なものだったようです。主郭部は東から順に東曲輪、本曲輪、西曲輪、藤原平、毒榎平と連なる連郭式の構造に本曲輪の南に南曲輪、北に鍛冶曲輪を置く構造でした。この主郭部を内堀、外堀で2重に囲み、その外に総掘が囲んでいました。最近では東海道線の海側の部分の発掘で北条氏の館跡と考えられる遺構や城郭の建築物と考えられる遺構が発見され、小田原古城の範囲も広がっています。

豊臣秀吉は北条氏を討つことを決意し、小田原攻めを発令し22万の兵を投入。北条氏も小田原城に主力を集め、周りの支城も固めて迎え撃ちます。総構の中に6万人ともいわれる大群を収容して秀吉、家康、織田信雄、蒲生氏郷、豊臣秀次、宇喜多秀家、池田輝政、堀秀政など名だたる名将を相手に3ヶ月にわたる攻防戦を展開しました。小田原城は防御が固く、秀吉も力攻めはあきらめて長期戦の構えで臨み、石垣山に壮大な城を築いて対抗しました。最後には各地の支城を落とされて小田原城は孤立し、北条氏直は城を出て降伏を申し入れ、氏政、氏照は切腹、氏直は高野山へ追放され北条氏は滅亡しました。

その後に関東を治めることとなった徳川家康は小田原城を放置できず、自ら指揮して小田原の総構を破壊しました。

その後小田原城には徳川家康の家臣の大久保忠世が入りますが、大久保家はその後改易となり、阿部氏、稲葉氏が入った後に大久保家が藩主に返り咲き明治まで続きました。現在、東海道線の海側に石垣、水堀が残り、天守が復元されているのが、近世城郭の遺構です。

|

|

|

|

|

|

小峰大堀切

三ノ丸の外郭に築かれた大規模な空堀です。整備されていてとても気持ちのいい空間になっています。

|

|

|

|

|

|

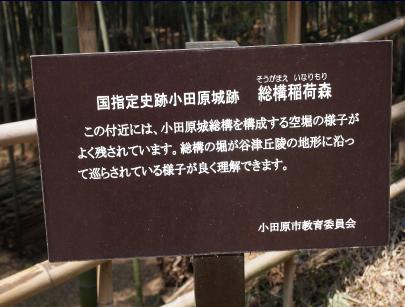

総構稲荷森

総構は家康により破壊されましたが、随所に遺構が残っています。稲荷森は総構を上から眺められ、ダイナミックな外濠がその規模の大きさを示しています。

|

|

|

|

|

|

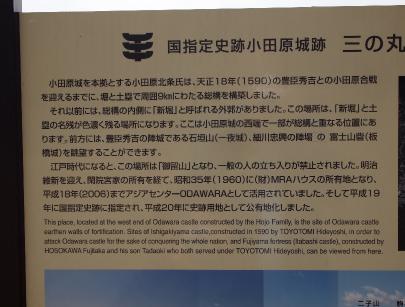

三ノ丸南曲輪

新堀と呼ばれる曲輪のあったところが発掘され公園として整備されています。小峰大堀切と隣接しています。

|

|

|

|

|