|

|

|

松本城

松本平はもともと小笠原氏が支配していましたが、武田氏が村井城を基点に松本平に侵攻し、支配下としました。信玄は、小笠原氏の山城である林城を使わず、大量の兵員、物資を収容できる平城を深志の地に築くこととし、馬場信房を城将としました。信房が現在の本丸、二ノ丸、三ノ丸の縄張りの礎を築いたといわれています。武田氏は深志城を中心として松本平を治め、さらにその先への侵攻および防御の基点としました。武田家滅亡後に徳川家康の家臣となっていた小笠原氏の小笠原貞慶が旧領を回復する形で松本平に戻り、深志城を松本城と改名しました。その後、徳川家康が関東に移ると共に小笠原氏も下総に移り、代わって石川数正と子の康長が松本に入りました。この頃に現在の城の石垣と天守、城下町がほぼ整備されたといわれています。その後石川康長は改易となり、小笠原秀政が返り咲きます。大坂の陣の後は徳川譜代の松平康長が入り、一時水野家に代わりますが、松平康長を祖とする戸田松平家が播磨国明石藩、美濃国加納藩、山城国淀藩を経て松本に戻り、幕末まで松本城主を務めました。

|

|

|

|

|

|

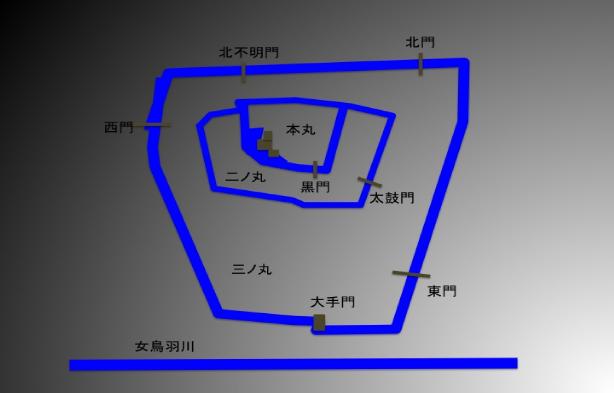

松本城は内郭を3重の濠が囲む縄張りとなっています。内側から内濠、外濠、総濠と呼ばれ、内濠と外濠は本丸の北側で接続して一体化しています。内濠の中が本丸で天守と本丸御殿があり、内濠と外濠の間の二ノ丸には2棟の御殿と米蔵などがありました。その外側の三ノ丸には上中級藩士の屋敷が置かれ、総堀の内側には土塁の上に塀が建てられていました。総堀の外に町人地、寺社がありました。総堀には5つの門がもうけられ、大手門は枡形門、他の門は武田の系譜を継ぐ馬出が造られていました。

天守は5重6階の大天守の北側に乾小天守を渡り櫓で連結し、東側に辰巳附櫓・月見櫓を複合した複合連結天守と呼ばれるものです。

黒門、太鼓門の枡形門は復元されています。

|

|

|

|

|

|

馬出

馬出とは城の戦闘用出口の外側に曲輪を設けて防御力を高めたものです。大手門以外の松本城の総堀の門の外側に築かれていました。土塁が半円形の馬出は武田の城によく見られるものです。

|

|

|

|

|