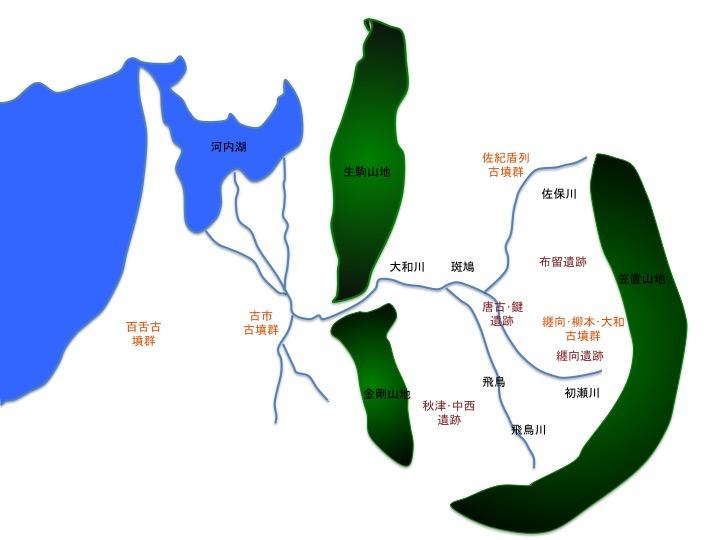

奈良盆地から大阪平野にかけて、古墳の出現期の大王墓が集積しています。最初に造られた巨大前方後円墳といわれている箸墓は大和古墳群にあり、その近くにはこの古墳に先行すると考えられる小規模な前方後円墳があり、この地の勢力の権力が大きくなり、大王墓を造るに至ったと考えられます。これに続くと考えられる大王墓が初瀬川沿いに連なり、纒向、柳本、大和古墳群を形成します。その後、急に大王墓と考えられる巨大前方後円墳は奈良盆地の北側の佐保川流域の佐紀盾列古墳群に移ります。これが何を意味するかは明らかではありませんが、この佐紀の地域には大王墓に先行する古墳が見当たらず、この地域の大きな力を持った氏族に王権が移ったとは考えにくく、ただヤマトの王権が陵墓を造る地域を変えたと考えたれます。大王墓はその後さらに巨大になり、奈良盆地から出て、初瀬川、佐保川が合流した下流の大和川に沿った地域の古市、百舌鳥に順に造られるようになります。この古市、百舌鳥には大王墓に先行する古墳が見られ、この地域の勢力に王権が移ったとも考えられます。この時期、ヤマト国は奈良盆地から大阪平野へと勢力を拡大し、さらに吉備、北九州との連合が重要となる時期でした。

奈良盆地から大阪平野の古墳