. |

||

古市古墳群、百舌鳥古墳群

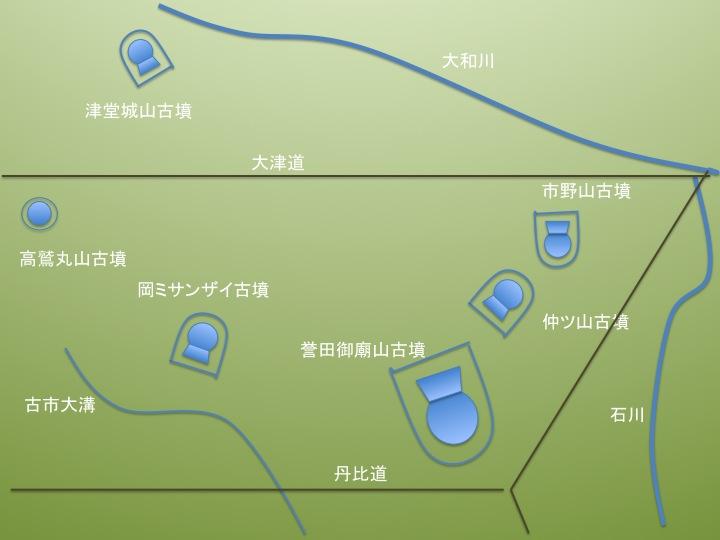

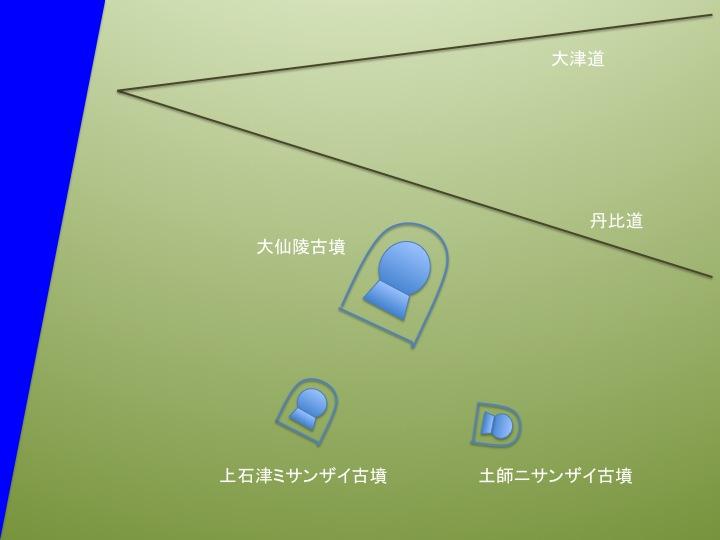

佐紀に営まれていた大王墓はある時期から古市、百舌鳥に営まれるようになっていきます。この時期の大王墓と考えられるのは仲ツ山古墳(古市286m)、上石津ミサンザイ古墳(百舌鳥365m)、誉田御廟山古墳(古市420m)、大仙陵古墳(百舌鳥482m)、岡ミサンザイ古墳(古市238m)、土師ニサンザイ古墳(百舌鳥288m)です。円墳ですが高鷲丸山古墳(75m)も候補としてあげられると考える人もいるようです。

古市は大和川が大和盆地から河内の平地に出て石川と合流するところ、百舌鳥は大阪湾に面した海岸とヤマト国が大和盆地から瀬戸内海、北九州、朝鮮へとつながる道筋の要所にあります。

佐紀に大王墓が移ったときと異なり、この地域には先行して造られた古墳があり、この地域に根付いていた勢力に王権が移ったと考えられます。この河内の地域に陵墓を造った初代の王は応神と考えられ、記紀が編纂された天武朝の頃にも応神は天武朝につながる画期と成った王朝と認識されていたようです。

先行する古墳の中で目を引くのは津堂城山古墳ですが、応神の祖父と伝えられる倭健の墓でしょうか。

古市、百舌鳥に大王墓が営まれた時代は倭の五王の時代です。応神が河内王朝の礎をつくり、これを安定、発展させた仁徳は413年に晋、421、425年に宋に朝貢した倭の五王の一人讃と考えられます。次ぐ履中は在位6年であったが、反正は珍、允恭は済、安康は興、雄略は武とされ、それぞれ宋書に朝貢の記録があります。

記紀では応神が北九州から戻り、前大王の息子二人と戦い、吉備、紀州の勢力の助力を受けて倒し、前大王の娘を后にする形で大王となり、奈良盆地ではなく河内に王朝を開いたとしています。

ヤマト国の大王の子供である倭健が分家のような形で古市に拠点を置いてヤマト国の軍事、外交を担い、その孫である応神の時に大和盆地の大王家との力関係が逆転したのかもしれません。このころは、国家が成熟し、祭祀による支配から軍事、外交の力による支配に国家が変わってきた時代なのかもしれません。

古市古墳群

百舌鳥古墳群