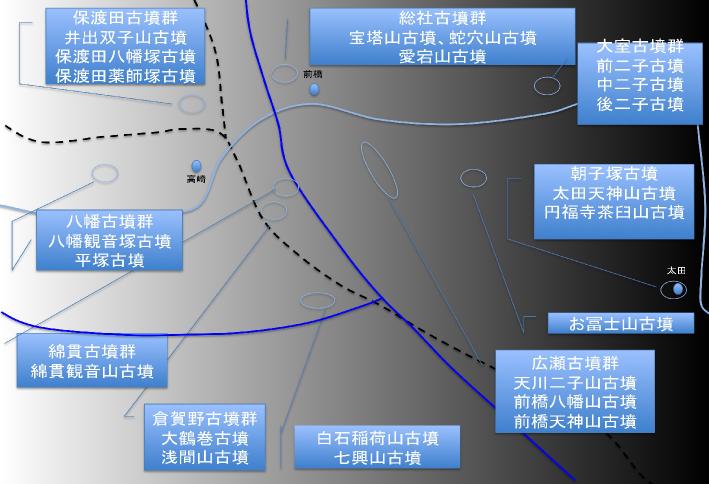

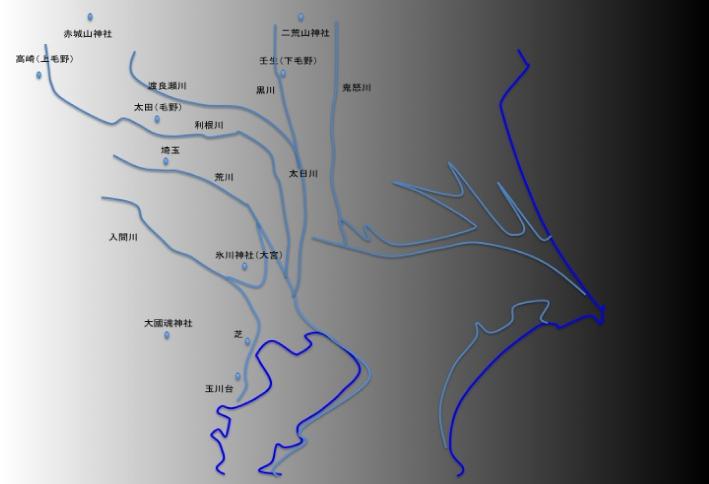

古代の関東 下の地図で青が現在の海岸線。水色が古代に入り江が入り込んだ海岸線または低湿地であったと想定される地域です。東京の中心部はほとんど入江か湿地でした。利根川が東京湾へ注いでいます。古代には東京湾が深く入江として入り込み、その周囲には低湿地が広がり、現在の東京中心部は居住に適した場所ではなかったようです。おそらく縄文人が住んでいたであろうこの土地に、3世紀に東海地方から大規模な移住があり、それは出雲を中心とした、大陸からの移民を先祖に持つ、出雲や大和と同じ祖先を持つ集団であったと考えられます。彼等は非常に短期間に北関東の地を稲穂がなびく沃野へと変え、豊かな国を築いていきました。現在の群馬を中心に埼玉県、東京都、栃木の川沿いに集落が散在し、それらが集まって国を作っていたのでしょう。北関東の各地に大きな古墳を営む集団があり、それが緩やかな連合を作っていたのが毛野国でしょう。5世紀には上毛野国は強大な力を持ち、ヤマト国と対等に近い形で連合王国に参加していました。200mを越える巨大古墳が作られたのは奈良、大阪、京都を除くと𠮷備と太田天神山古墳だけでした。日本書紀などで荒田別、鹿我別、巫別、竹葉瀬、田道が朝鮮に渡り戦ったことが記されるなど、中央の大和政権で軍事を担う重要な立場にいたことがうかがわれます。 ところが、5世紀の終わりにヤマト国と強く結びついた埼玉(埼玉県行田市)の笠原氏を中心とする国との争いが起こり、ヤマト国をバックとした埼玉の勢力が勝利し、太田の上毛野氏は衰退します。これが6世紀前半の武蔵国造の乱と呼ばれる戦いかもしれません。 その後も利根川より上の地域はこれより高崎から前橋の地域を中心とする上毛野国(かみつけぬくに)と栃木の壬生台地を中心とする下毛野国(しもつけぬくに)は続きます。上毛野国は赤城山神社、下毛野国は二荒山神社が主神となっています。 |

||

|

||

毛野国の首長はヤマト国を代表して中国、朝鮮との外交や軍事に活躍し、中央政権でも大きな力を持つ首長でした。この5世紀前半に活躍した王たちの古墳は、白石稲荷山古墳(藤岡市)、正六浅間山古墳(高崎市)、前橋天神山古墳(前橋市)、お富士山古墳(伊勢埼市)、別所茶臼山古墳(太田市)、太田天神山古墳(太田市)です。この首長たちはヤマト国の中心で活躍し、連合王国の一端を担っていた王たちで、ヤマトの王や吉備の王などと肩を並べてヤマト王権を運営していたと考えられます。その後、ヤマト王権は中央主権を強め、毛野国などの地方の列強の力を弱める策に出ます。これが武蔵国造の乱のような事件となります。とはいえ、上毛国、下毛国の両国ともヤマト王権内で一定の地位を保っていました。7世紀に関東の上毛野、下毛野、大野、佐味、池田、車持の6氏族がそろって朝臣に任ぜられた記録があり、これらの氏族が上毛野、下毛野の有力氏族と考えられます。 |

||

上毛野国は前橋、高崎、藤岡、伊勢崎、太田の地域にまたがる、各地域の有力豪族の小国が連合した連合国家の様相を呈していたようです。時期により、最大の古墳を作る集団が異なっており、最も力のある首長がその時代の上毛野国のリーダーとなったのでしょう。 |

||

弥生時代のこの地域の土器を調べると、丹後、北陸、北信ルートで伝えられていたことが伺えます。つまり、この頃は大陸からの先進技術などすべてこのルートだったのでしょう。その先の出雲ともつながっていたでしょう。その後、古墳時代初期にはこの地域には小規模な前方後方墳が造られます。前方後方墳は、東海地方との関連が示唆されていますが、この頃、濃尾平野から伊勢湾地域を中心とした狗奴国が邪馬台国と争っていたと伝えられており、おそらく信越、東海、関東の国々は、先進の大陸文化や鉄器を狗奴国に依存し、密接な関係を築いていたと考えられます。この地域最初の大古墳は広瀬古墳群の前橋八幡山古墳ですが、130mの4世紀中〜後葉の前方後方墳です。 この後は、前方後円墳が造られるようになりますが、狗奴国が邪馬台国に敗れ、ヤマト国が北九州から濃尾平野までを支配下に置き、強大な力を持つようになったため、この地域の王もヤマト国と同盟し、先進文化や鉄の武器の供給をヤマト国に依存するようになったと考えられます。このような同盟国にはヤマトから技術者集団が派遣され、前方後円墳が造られました。次に広瀬古墳群の前橋天神山古墳(126m、4世紀後葉)、倉賀野古墳群の正六浅間山古墳(151.5m。5世紀初頭)、大鶴巻古墳(123m、5世紀初頭)、白石古墳群の白石稲荷山古墳(175m、5世紀前葉)、太田の円福寺茶臼山古墳(157m、5世紀前葉)、伊勢崎のお富士山古墳(125m5世紀中葉)と造られた後に、群馬最大の太田天神山古墳(210m、5世紀中葉)が造られます。その後は5世紀半ばから6世紀はじめまでは群馬町の三ッ寺Ⅰ遺跡が登場します。ここでは全国でも珍しい古代豪族の館の遺跡が発掘されています。一辺86mの大きな館で、首長の住居であり政務の場、祭司の場でもあったようです。居館は木柵と板塀により3重に囲まれていました。この間の首長の古墳がすぐ近くの井出二子山古墳(111m)、保渡田八幡塚古墳(102m)、保渡田薬師塚古墳(100m)と考えられます。この三ッ寺Ⅰ遺跡と保渡田古墳群は車持氏の遺跡と考えられています。さらに、白石古墳群の七興古墳(この古墳は武蔵国造の乱の小熊の墓と考える研究者もいます)、大室古墳群の前二子古墳(94m、6世紀前葉)、中二子古墳(111m、6世紀前葉)、後二子古墳(85m、6世紀中〜後葉)、綿貫古墳群の綿貫観音山古墳(97m、6世紀後葉)、広瀬古墳群の天川二子山古墳(104m、6世紀〜7世紀初)、八幡古墳群の八幡観音塚古墳(100m、7世紀前葉)、そして最後が方墳を中心とした総社古墳群の愛宕山古墳(一辺50m、7世紀中葉)、宝塔山古墳(一辺50m、7世紀末)、愛宕山古墳(一辺56m、7世紀中葉)蛇穴古墳(一辺56m、8世紀初め)と続きます。上毛野の古墳時代の終わりは壮大な方墳の造営でした。 |

||

下毛野国では5世紀後半に宇都宮の南、姿川流域に笹塚古墳が造られます。6世紀に入ると姿川下流の思川との合流地点の壬生台地に古墳が造られるようになります。この地域には先行する古墳がないことから、笹塚の勢力が、その支配範囲の拡大に伴い壬生台地に進出したと考えられます。壬生台地には摩利支天塚古墳、琵琶山古墳、吾妻古墳、甲塚古墳、国分寺愛宕塚古墳、山王塚古墳、丸塚古墳の順に前方後円墳が営まれます。この壬生台地はその後に下野の国分寺、国分尼寺が置かれ、この地域の中心となっていきました。 |

||

武蔵は行田市の埼玉古墳群の笠原氏、同族の東京都大田区の玉川台古墳群を造った一族が支配していましたが、この両者が争った武蔵国造の乱において、毛野氏に支援された玉川台の勢力をヤマトの助力で打ち破った埼玉の笠原氏が制し、武蔵の首長として5世紀末から6世紀にかけて埼玉古墳群を造りました。最も古い稲荷山古墳に続き二子山古墳、丸墓山古墳、瓦塚古墳、鉄砲山古墳、将軍山古墳、中の山古墳、八幡山古墳の順に造られたと考えられます。これらは武蔵を制した歴代首長の墓と考えられます。稲荷山古墳からは有名な文字が書かれた鉄剣が出土しています。この鉄剣の文章の意味するところの解釈は分かれますが、いずれにしてもこの古墳の被葬者が雄略天皇と関係が深かったことが示唆され、この勢力がヤマト国と密接な関係を持っていたことが示されます。 |

||

上毛野氏が奉斎した赤城神社、下毛野氏が奉斎した二荒山神社はともに出雲の神を祀っています。さらに武蔵の中央に位置する大宮氷川神社も出雲の神を祀っており、関東での出雲信仰の広がりがわかります。当時出雲は宗教先進国で、きちんとした神話が整備され、それが各国へ広がったようです。ヤマトの神話も出雲神話をベースとして作られています。その後も沢山の神社が関東に作られますが、武蔵には圧倒的に氷川神社が多く、利根川流域の下総には香取神社が多く、群馬には赤城神社が多く作られていいます。これらはすべて出雲の神を祀る神社です。それにしても、この遠い関東まで出雲神話が伝わり、信仰されるに至った経緯はどのようなものだったのでしょうか。 このころ毛野国が栄えていた関東北部へは、東海道から東京湾を経て北上するルートではなく、北陸から山を越えてくるルートで多くの文物が流入していたようです。このルートで、出雲の祭祀が早い時期に関東にもたらされていたのか、または出雲からの人々が移民していたのでしょうか? |

||

保渡田古墳群 榛名山東南麓の井野川上流域にある古墳群で5世紀亜kら6世紀にかけて二子山古墳→八幡塚古墳→薬師塚古墳の順で造られました。この地には東日本有数の勢力を誇った王の本拠地がありました。王が政治や祭祀を行った巨大な館である三ツ寺Ⅰ遺跡が発見されています。 |

||

二子山古墳 墳丘の全長は108m、堀の中に直径約18mの円い島が4つ造られています。3基の中で最古の古墳。6世紀初めと中頃に榛名山の噴火がありましたが、その下にあったのでそれ以前の築造と考えられます。この地域は車持氏の本拠とされ、この古墳の被葬者も車持氏の王と思われます。墳丘は3段、舟形石棺が使われています。 . |

||

八幡塚古墳 墳丘は全長96m、墳丘は葺石に覆われ、舟形石棺が使われています。墳丘のまわりに立てられていた埴輪が復元されています。二子山古墳に次ぐ上毛野の王の墓と考えられます。上毛野の王は大和政権においても大きな力を持っていたと考えられます。 |

||

薬師塚古墳 薬師塚古墳はかなり破壊され、まだ復元されていませんが、八幡塚古墳に次ぐ古墳と考えられます。 |

||

綿貫観音山古墳

6世紀後葉の上毛野の王者の古墳と考えられます。全長97mで2重の堀を巡らせた前方後円墳で後円部に開口する横穴式石室は群馬で最大規模のものです。この古墳は盗掘を受けておらず、貴人が埋葬された姿をそのまま残していた希有な例です。2面出土した鏡の一つは獣帯鏡で韓国の百済武寧王陵に埋葬されていた鏡と同笵鏡でありことが判明した中国製の鏡でした。その他剣、武具など沢山の副葬品が知られています。 |

||

. |

||